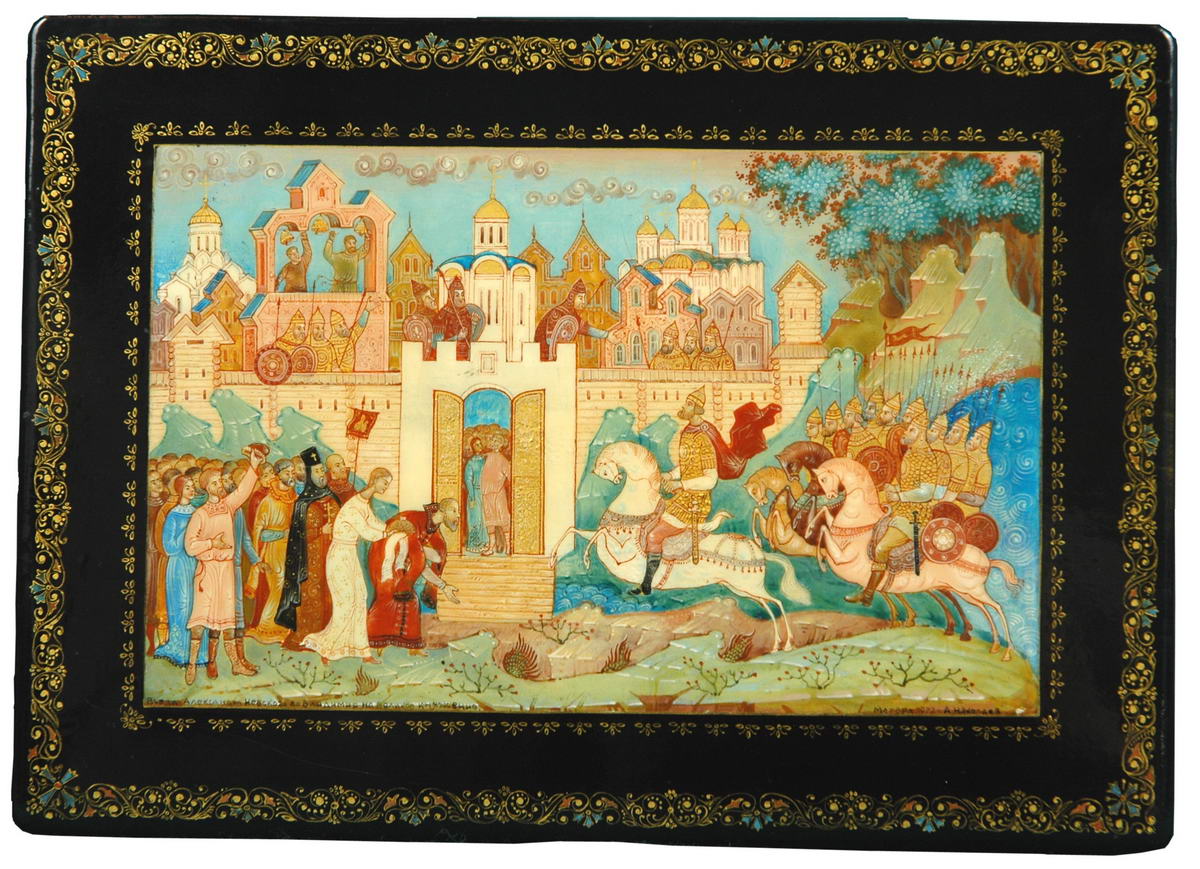

Великий князь Александр Невский (1220/1221 (?) – 1263)

Сын переяславль-залесского и новгородского князя Ярослава Всеволодовича, внук великого князя Всеволода Большое Гнездо. В 1236–1251 — князь новгородский, с 1252 — великий князь владимирский. Одержал победу над шведами в 1240 году (Невская битва) и разгромил немецких рыцарей Ливонского ордена на Чудском озере в 1242 году (Ледовое побоище), приостановив католическую экспансию на Русь. В противостоянии с Западом опирался, в частности, на поддержку Золотой Орды, в отношении которой проводил осторожную и по-своему дальновидную политику подчинения. За этот, по сути, союз с монголо-татарами он нередко подвергался критике в историографии. Официально канонизирован Русской Православной Церковью в лике благоверного на Соборе в 1547 году. Павел Климов // Электронный каталог «Герои и злодеи русской истории». СПб, 2010. С. 66

Богоявленская слобода Мстера Вязниковского уезда Владимирской губернии начиная с XIV века была одним из многих в то время центров русской иконописи. По всей стране были известны мстерские иконописцы, знавшие многие стили древних писем. Особенно хорошо у них получались строгановские „мелочные письма“ – с миниатюрными сценами и множеством деталей.

В начале XX века с появлением хромолитографии в иконописном искусстве наступил кризис. Иконописцы не выдерживали конкуренции с механизированным производством печатных икон.

После 1917 года мстерские иконописцы были озабочены поисками нового пути в искусстве. Они пробовали себя в росписи масляными красками настенных ковриков на полотне, деревянных предметов. Это давало дополнительный доход, но качество продукции было сомнительным как со стороны профессионального мастерства, так и содержания. В 1931 году мастера обратились к лаковой миниатюре на папье-маше. Основателями нового искусства во Мстере были потомственные иконописцы А. И. Брягин, А. Ф. Котягин, Н. П. Клыков и И. Н. Морозов. Каждый из них обладал оригинальным творческим почерком и в то же время закладывал основы общего стиля мстерской лаковой миниатюры, видоизменяя и развивая особенности местной иконописи. Из нее в миниатюру перешли, кроме письма темперными красками, ярусное построение композиции, монохромный колорит, характерный рисунок. Мастера размещают любое действие на фоне непременного пейзажа, нередко передающего живописные окрестности самой Мстеры. Композиции обрамляются орнаментальной каймой, уподобляющей миниатюру живописной картине.

За десятилетия развития мстерской миниатюрной живописи в ней выросло не одно поколение талантливых художников, работающих в разных направлениях – от сюжетных тем сказочного, литературного или исторического содержания до пейзажа и ювелирно-орнаментальных композиций, основоположником которых был выдающийся мстерский живописец Е. В. Юрин (1898-1983).

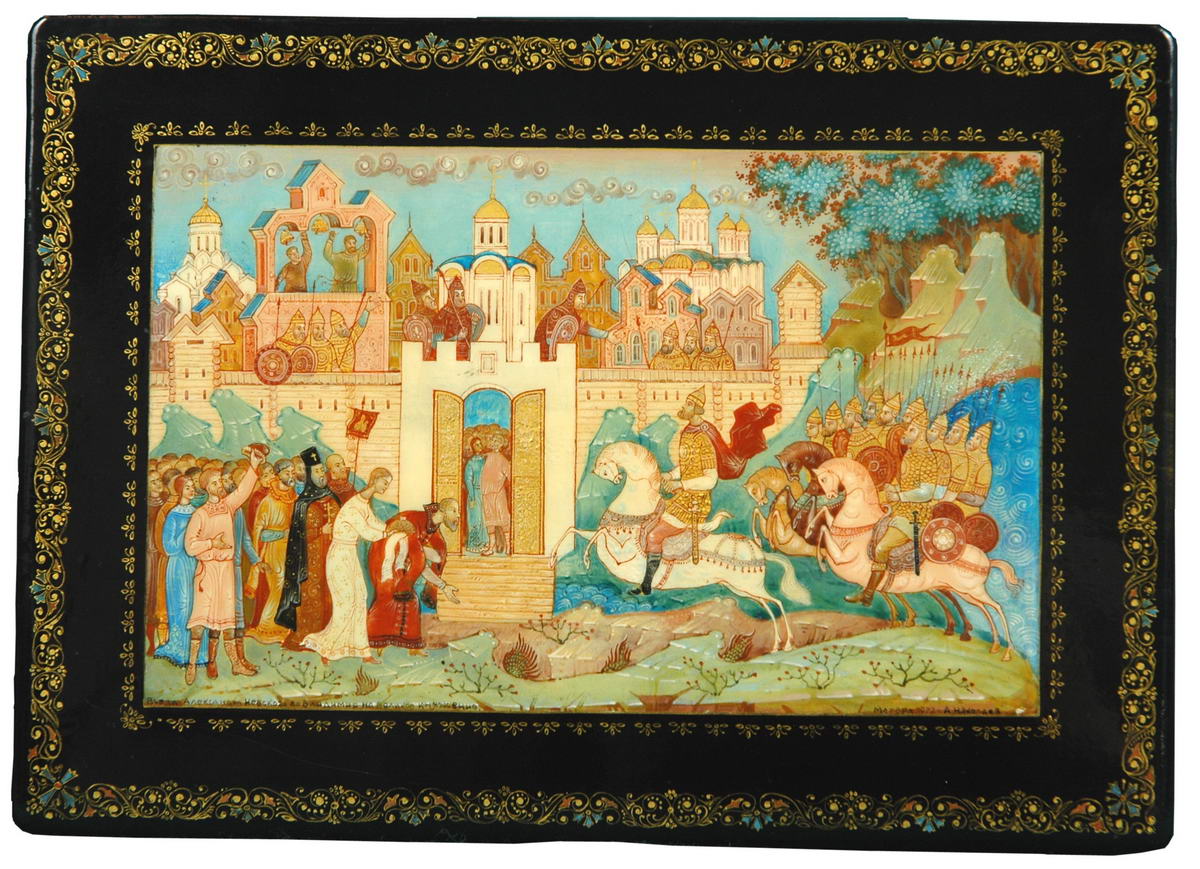

Великий князь Александр Невский (1220/1221 (?) – 1263)

Сын переяславль-залесского и новгородского князя Ярослава Всеволодовича, внук великого князя Всеволода Большое Гнездо. В 1236–1251 — князь новгородский, с 1252 — великий князь владимирский. Одержал победу над шведами в 1240 году (Невская битва) и разгромил немецких рыцарей Ливонского ордена на Чудском озере в 1242 году (Ледовое побоище), приостановив католическую экспансию на Русь. В противостоянии с Западом опирался, в частности, на поддержку Золотой Орды, в отношении которой проводил осторожную и по-своему дальновидную политику подчинения. За этот, по сути, союз с монголо-татарами он нередко подвергался критике в историографии. Официально канонизирован Русской Православной Церковью в лике благоверного на Соборе в 1547 году. Павел Климов // Электронный каталог «Герои и злодеи русской истории». СПб, 2010. С. 66

Богоявленская слобода Мстера Вязниковского уезда Владимирской губернии начиная с XIV века была одним из многих в то время центров русской иконописи. По всей стране были известны мстерские иконописцы, знавшие многие стили древних писем. Особенно хорошо у них получались строгановские „мелочные письма“ – с миниатюрными сценами и множеством деталей.

В начале XX века с появлением хромолитографии в иконописном искусстве наступил кризис. Иконописцы не выдерживали конкуренции с механизированным производством печатных икон.

После 1917 года мстерские иконописцы были озабочены поисками нового пути в искусстве. Они пробовали себя в росписи масляными красками настенных ковриков на полотне, деревянных предметов. Это давало дополнительный доход, но качество продукции было сомнительным как со стороны профессионального мастерства, так и содержания. В 1931 году мастера обратились к лаковой миниатюре на папье-маше. Основателями нового искусства во Мстере были потомственные иконописцы А. И. Брягин, А. Ф. Котягин, Н. П. Клыков и И. Н. Морозов. Каждый из них обладал оригинальным творческим почерком и в то же время закладывал основы общего стиля мстерской лаковой миниатюры, видоизменяя и развивая особенности местной иконописи. Из нее в миниатюру перешли, кроме письма темперными красками, ярусное построение композиции, монохромный колорит, характерный рисунок. Мастера размещают любое действие на фоне непременного пейзажа, нередко передающего живописные окрестности самой Мстеры. Композиции обрамляются орнаментальной каймой, уподобляющей миниатюру живописной картине.

За десятилетия развития мстерской миниатюрной живописи в ней выросло не одно поколение талантливых художников, работающих в разных направлениях – от сюжетных тем сказочного, литературного или исторического содержания до пейзажа и ювелирно-орнаментальных композиций, основоположником которых был выдающийся мстерский живописец Е. В. Юрин (1898-1983).