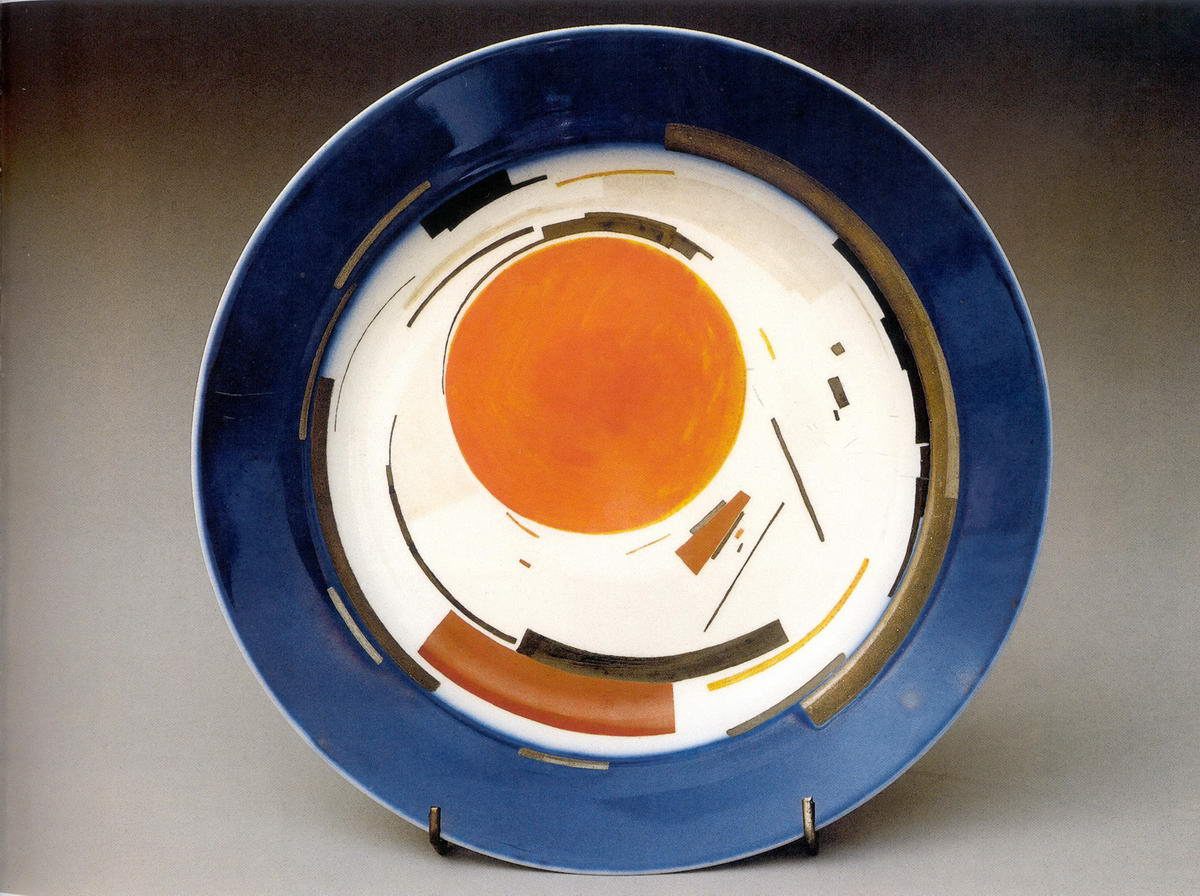

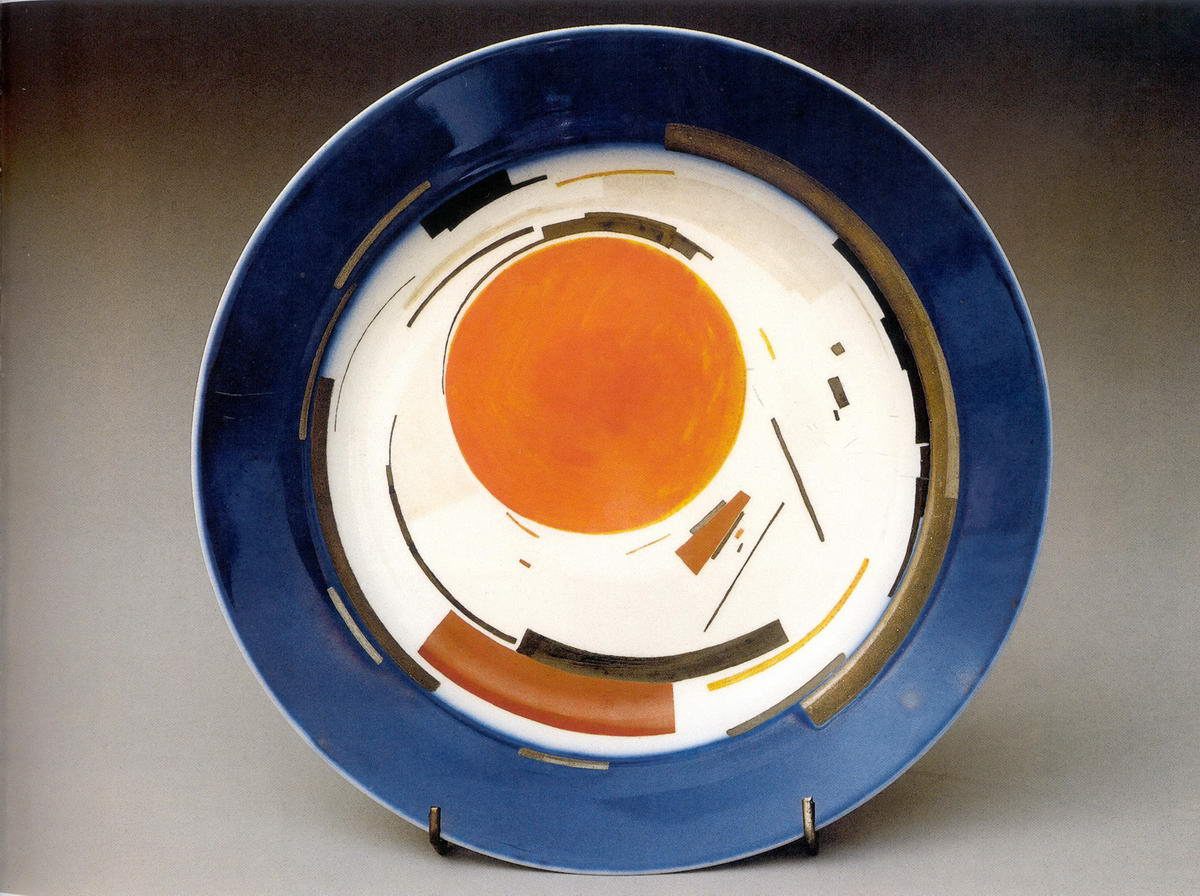

В росписях первой половины 20-х годов художник использует преимущественно мотивы и пластические образы прежних лет. Так, композиция с оранжевым диском на большом блюде 1923 года вызывает в памяти эскиз росписи стены (Витебск, 1920). Изображение исполнено на старом блюде, широкий борт которого был покрыт кобальтом. Приняв синее крытье как данность, художник обыгрывает его для усиления иллюзии развевающегося пространства. Это рама люкарны – круглого окна, обращенного в бесконечное, где движется огненная планета, а вокруг – геометрические тела, оставляющие след в виде дугообразных полос. По отношению к витебскому эскизу композиция на блюде воспринимается как начальная стадия интеграции геометрических форм в супрематическое целое, каким оно предстает в проекте росписи стены.

В блюде значительно сильнее выражена многоплановость композиции. Достигается это контрастным сопоставлением крупных цветовых плоскостей – темно-синий борт, красно-оранжевая планета, белый фарфор. Резче контрастируют и масштабы отдельных элементов – диск, вращающиеся дуги и еле видимые в „бесконечном белом“ геометрические фигуры. Главный сюжетный и пластический элемент росписи – огненная планета – исполнен в свободной живописной манере, как на холсте, когда заметно движение кисти, каждый ее мазок. Отсюда ощущение не просто красной, но пылающей поверхности.

Марки: зеленая, подглазурная, по трафарету — Н II 1913 под императорской короной; черная, надглазурная, от руки — серп и молот с надписью: 5 КНП 1918–1923 г. На обороте дна черная надпись: Н. Суетин.супрематизм. 1923 г.

Музей в музее. Русский авангард из коллекции Музея художественной культуры в собрании Русского музея, СПб, 1998. С. 154.

Живописец, график, художник по фарфору, дизайнер. Ученик К. Малевича по Витебскому художественно-практическому институту (1918–1922), член УНОВИСа (с 1920). Участвовал в работе по праздничному украшению Витебска, создавал проекты вывесок, оформления кафе, столовых, магазинов.

В 1922 году вместе с К. С. Малевичем переехал в Петроград. В 1923–1926 гг. участвовал в работе МХК и ГИНХУКа. В 1925 году возглавил Отдел материальной культуры ГИНХУКа. Занимался разработкой супрематизма, анализировал новые формы искусства. В 1925–26 гг. работал также в экспериментальной лаборатории Декоративного института (эскизы рисунков для тканей, оформление выставок, реклама), разрабатывая дизайн, основанный на методе супрематизма. С 1923 года работал на Петроградском фарфоровом заводе. В 1937 спроектировал (с соавторами) интерьеры павильона СССР на Международной выставке «Искусство и техника в современной жизни» в Париже (1937, архитектор Б. М. Иофан), получивший Гран-при выставки. В 1939 г. оформлял павильон СССР на Всемирной выставке «Мир завтрашнего дня» в Нью-Йорке.

В росписях первой половины 20-х годов художник использует преимущественно мотивы и пластические образы прежних лет. Так, композиция с оранжевым диском на большом блюде 1923 года вызывает в памяти эскиз росписи стены (Витебск, 1920). Изображение исполнено на старом блюде, широкий борт которого был покрыт кобальтом. Приняв синее крытье как данность, художник обыгрывает его для усиления иллюзии развевающегося пространства. Это рама люкарны – круглого окна, обращенного в бесконечное, где движется огненная планета, а вокруг – геометрические тела, оставляющие след в виде дугообразных полос. По отношению к витебскому эскизу композиция на блюде воспринимается как начальная стадия интеграции геометрических форм в супрематическое целое, каким оно предстает в проекте росписи стены.

В блюде значительно сильнее выражена многоплановость композиции. Достигается это контрастным сопоставлением крупных цветовых плоскостей – темно-синий борт, красно-оранжевая планета, белый фарфор. Резче контрастируют и масштабы отдельных элементов – диск, вращающиеся дуги и еле видимые в „бесконечном белом“ геометрические фигуры. Главный сюжетный и пластический элемент росписи – огненная планета – исполнен в свободной живописной манере, как на холсте, когда заметно движение кисти, каждый ее мазок. Отсюда ощущение не просто красной, но пылающей поверхности.

Марки: зеленая, подглазурная, по трафарету — Н II 1913 под императорской короной; черная, надглазурная, от руки — серп и молот с надписью: 5 КНП 1918–1923 г. На обороте дна черная надпись: Н. Суетин.супрематизм. 1923 г.

Музей в музее. Русский авангард из коллекции Музея художественной культуры в собрании Русского музея, СПб, 1998. С. 154.

Живописец, график, художник по фарфору, дизайнер. Ученик К. Малевича по Витебскому художественно-практическому институту (1918–1922), член УНОВИСа (с 1920). Участвовал в работе по праздничному украшению Витебска, создавал проекты вывесок, оформления кафе, столовых, магазинов.

В 1922 году вместе с К. С. Малевичем переехал в Петроград. В 1923–1926 гг. участвовал в работе МХК и ГИНХУКа. В 1925 году возглавил Отдел материальной культуры ГИНХУКа. Занимался разработкой супрематизма, анализировал новые формы искусства. В 1925–26 гг. работал также в экспериментальной лаборатории Декоративного института (эскизы рисунков для тканей, оформление выставок, реклама), разрабатывая дизайн, основанный на методе супрематизма. С 1923 года работал на Петроградском фарфоровом заводе. В 1937 спроектировал (с соавторами) интерьеры павильона СССР на Международной выставке «Искусство и техника в современной жизни» в Париже (1937, архитектор Б. М. Иофан), получивший Гран-при выставки. В 1939 г. оформлял павильон СССР на Всемирной выставке «Мир завтрашнего дня» в Нью-Йорке.