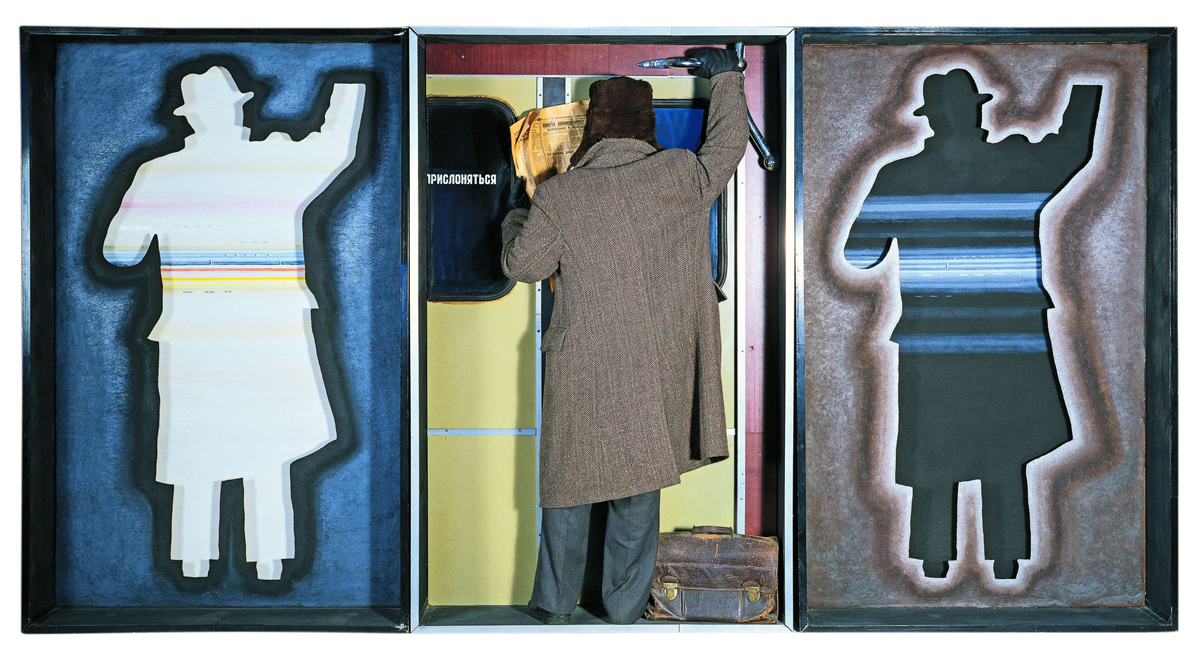

Янкилевский своеобразно синтезирует в своем творчестве концептуальное и «метафизическое» мышление, широко использует элементы языка поп-арта и сюрреализма. «Триптих № 14. Автопортрет (Памяти отца)» — выполнен с сочетанием разных степеней условности — от муляжа до пластического намека, существующих, однако, в едином материальном пространстве. Живопись сочетается с рельефом, реальная одежда имитирует одетого в нее человека, которого, в сущности, нет. Предметная всамделешность и силуэт-видение создают ощущение тягостного, но освобождающего сна, потока ассоциаций, связанных с повседневной реальностью и воспоминаниями. Русский музей. От иконы до современности. СПб. 2015. С. 362.

Учился в МСХШ (1949‒1956) и в МПИ (1957‒1962) у А. Гончарова, Н. Чекмазова, одновременно занимался в студии Э. Белютина. На протяжении более тридцати лет — один из неоспоримых лидеров современного российского искусства. Начиная со знаменитой выставки, посвященной 30-летию МОСХа (Манеж, 1962), участник основных выставочных проектов и акций советской неофициальной культуры. Работал в области книжной и журнальной иллюстрации (с 1962), в кинематографе в качестве художника постановщика (1977‒1981). В качестве активного деятеля культуры многое сделал для становления международного авторитета неофициального искусства. Принадлежит к тем немногим представителям первого поколения нонконформистов, чье творчество объективно стало фактором транснационального художественного процесса.

Despite the significance of Vladimir Yankilevsky in the hierarchy of modern art, it is not easy to submit his figure to any definite classification. In Triptych No. 14. Self-Portrait (Memory of the Artist’s Father), the artist introduces an assemblage similar to a round sculpture into the form of the triptych. As is always the case with the artist, this form-creative moment carries its own figurative onus. The «literary» interpretation — a breakthrough to new spiritual horizons — can be added in brackets. Yankilevsky’s three-dimensionality implies the complex dialectics of energy — time and unbroken concepts ensuring the process of form-creation (not necessarily ending with the «materialisation» of a concrete work and, in the artist’s unpredictable and inevitable case, recalling geological processes). Russian Museum: From Icons to the Modern Times. Palace Editions, St Petersburg, 2015. P. 364.

Учился в МСХШ (1949‒1956) и в МПИ (1957‒1962) у А. Гончарова, Н. Чекмазова, одновременно занимался в студии Э. Белютина. На протяжении более тридцати лет — один из неоспоримых лидеров современного российского искусства. Начиная со знаменитой выставки, посвященной 30-летию МОСХа (Манеж, 1962), участник основных выставочных проектов и акций советской неофициальной культуры. Работал в области книжной и журнальной иллюстрации (с 1962), в кинематографе в качестве художника постановщика (1977‒1981). В качестве активного деятеля культуры многое сделал для становления международного авторитета неофициального искусства. Принадлежит к тем немногим представителям первого поколения нонконформистов, чье творчество объективно стало фактором транснационального художественного процесса.