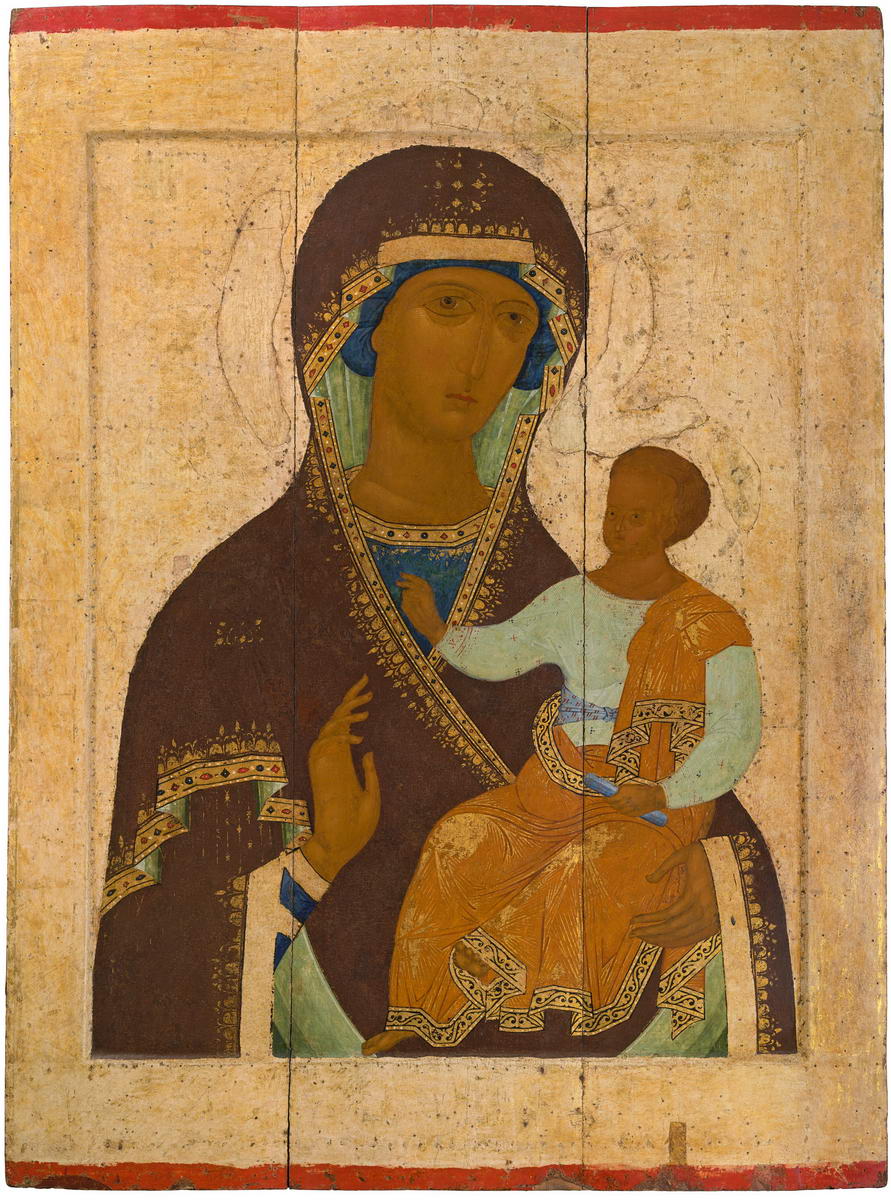

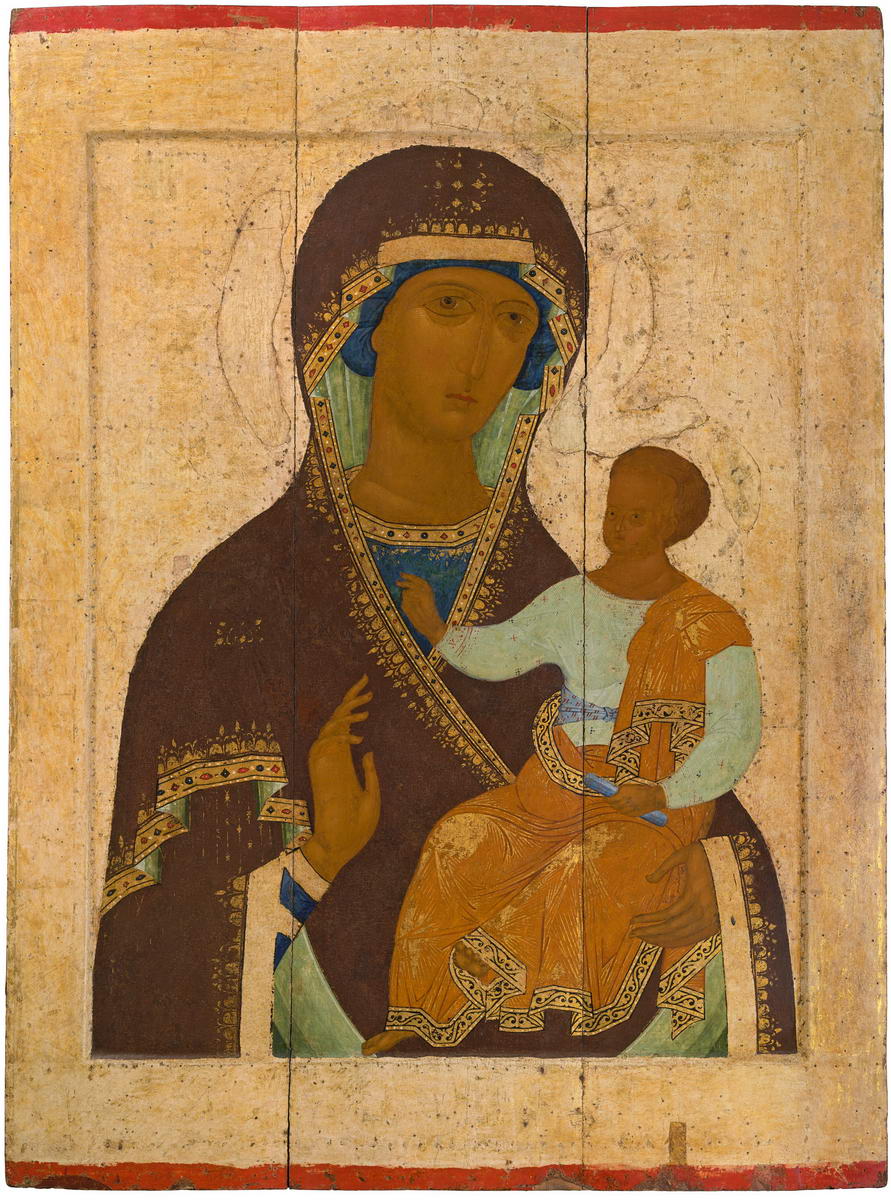

Образ Богоматери на иконе принадлежит к типу Одигитрии, что в переводе с греческого языка означает «путеводительница». Это название связывают с прославленной византийской иконой, хранившейся в Константинополе в монастыре Одегон. На ней Богоматерь была представлена фронтально обращенной к молящимся и держащей на руке благословляющего младенца Христа, указывая на Него как на путь спасения. В течение веков сложилось множество вариантов изображения Богоматери Одигитрии. На Руси широкое распространение получили образы Одигитрии Смоленской, Тихвинской, Иерусалимской, Грузинской и других, отличающиеся деталями, но сохраняющие общую репрезентативную строгость и величие. Представленный вариант изображения Богоматери Одигитрии не имеет прямых аналогий до XVII века, когда иконы подобной иконографии получают распространение под названием Одигитрии Седмиезерской. Русский музей. От иконы до современности. СПб. 2015. С. 55.

Богоматерь Одигитрия (греч. – Путеводительница) изображена с младенцем Христом на руках, который правой рукой благословляет предстоящих, а левой держит свиток. В отличие от других иконографических типов, представляет собой наиболее торжественный, царственный образ. По преданию, первая Одигитрия была написана евангелистом Лукой во время земной жизни Богородицы.

Икона считалась покровительницей русского государства и его воинства, и поэтому изображение многократно копировалось и было распространено по всей Руси.

Это один из самых выдающихся памятников древнерусского искусства, отличающийся строгим изяществом и утонченностью живописи. Она находилась в так называемом местном (нижнем) ряду иконостаса церкви Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (Вологодская обл.), все живописное оформление которого объединено темой прославления величия и милосердия Богородицы.

Раскрыта в ГРМ в 1963-1965 гг. Н. В. Перцевым.

Икона играла важную роль в интерьере собора, являясь ответственной составной частью его ансамбля, посвященного Богородице. Это определило особенности ее образного решения. Дионисий дает своеобразное решение образа "Одигитрии", не находящее прямых параллелей в русской иконописи предшествующего времени. Стройный силуэт Богоматери подобен храму. Царственный сын восседает на руке Матери-Церкви, как на престоле. Эти образы, как и образы росписи храма, созвучны словам Акафиста Богоматери: "Радуйся, яко еси царево седалище; радуйся, яко носиши носящего вся" (икос 1). Богоматерь предстает на иконе "яко одушевленный храм" (икос 12). Кисть ее правой руки – узкая, золотистая, подобная колеблющемуся пламени свечи, благословляет и мир, и сына. Она указывает путь к Богу, она – "ключ Царствия Христова", "Еюже отверзеся Рай" (икос 8). Христос отвечает на ее благословение жестом, полным силы и мягкости. Его благословляющая рука помещена в самом центре иконы на фоне синего треугольника хитона Марии. Этот окаймленный золотом треугольник как символ Троицы – сердце всей композиции. Образ Христа лишен младенческих черт. Он представлен в позе, повторяющей его позу в сценах "Вознесения", где Спас обычно показан сидящим на радуге, с широко отведенной в сторону правой рукой. Здесь образ радуги имеет светло-зеленая трех оттенков подкладка мафория Марии, изображенная под фигурой Христа. Ее форма ассоциируется также с формой евхаристической чаши.

Икона наполнена светом и золотым сиянием. Светлые цвета даны сильно разбеленными. Белый, как символ рая, света, воссиявшего из гроба Спасителя, проникает в живописную ткань иконы, пронизывает одежды Спаса и Богоматери. Золото сияет на фоне, на каймах мафория Богоматери и хитона Христа, нежным золотистым сиянием светятся лики. Богоматерь – "светило незаходимого света", "звездо, являющая Солнце", "многосветное возсияваше просвещение", "воскресения образ облистающая". Идея воскресения объединяет этот образ со стоявшим по другую сторону Царских врат в иконостасе храма "Сошествием во ад".

Иконографическое решение образа – большая редкость в древнерусской живописи . В XVII в., иконы подобного извода получат распространение под названием "Одигитрия Седмиезерская". Татьяна Вилинбахова // «Пречистому образу Твоему поклоняемся...». Образ Богоматери в произведениях из собрания Русского музея. СПб. 1995. С. 203.

Литература, публикации: Возрожденные шедевры Русского Севера. Исследование и реставрация памятников художественной культуры Вологодской области. Выставка, посвященная 850-летию Москвы, Вологды и Великого Устюга... Вологда. М., 1998. С. 21-22. Кат. 9. Ил.; Выставка новых поступлений. Древнерусское искусство. Каталог. Л. 1978. С. 12. Кат. 7; Дионисий в Русском музее. К 500-летию росписи Рождественского собора Ферапонтова монастря. СПб., 2002. С. 57. Кат. 1; Дионисий и искусство Москвы XV-XVI столетий. Каталог. Л., 1981. Кат. 34; Лазарев В. Н. Московская школа иконописи. М., 1971. С. 47-48. Ил. 70-71; Лаурина В. К. Дионисий и искусство Москвы XV-XVI столетий // Древнерусское искусство. Художественные памятники русского Севера. М., 1989. С. 85, 86, 91. Илл. на с. 94; Николай Васильевич Перцев. Каталог реставрационных работ / Сост. И. Я. Богуславская. СПб., 1992. С. 42-43; Перцев Н. В. О новооткрытом произведении Дионисия // Древнерусское искусство. Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств XIV-XVI вв. М., 1970. С. 155-173; Попов Г. В. Живопись и миниатюра Москвы середины XV-начала XVI века. М., 1975. Ил. 175-176; "Пречистому образу Твоему поклоняемся...". Образ Богоматери в произведениях из собрания Русского музея. СПб., 1995. С. 203. N 125. Илл. на с. 202; Русские монастыри. Искусство и традиции. СПб., 1997. С. 66; Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры художественной культуры земли Вологодской XIII-XVIII вв. М., 1995. № 34; Смирнова Э. С. Московская икона XIV-XVII веков. Л., 1988. С. 290. Кат. 144

Иконописец, мастер фресковой росписи.

Работал в московском Успенском соборе (1481), расписывал храмы в Чигасовом монастыре в Москве, Пафнутьево-Боровском и Иосифо-Волоколамском монастырях (для последнего написал около 90 икон). Принадлежал к званию "детей боярских", то есть находился на государевой службе. Главное сохранившееся произведение мастера – стенопись собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, где он работал в 1500–1502 "со своими чада" – сыновьями Владимиром и Феодосием. Искусство Дионисия развивало рублевские традиции, внося в них особый вклад.С именем Дионисия связан расцвет живописи конца XV – начала XVI веков. Благодаря ему московская школа заняла главенствующее положение в русской живописи.

This work depicts the Hodigitria (Greek: «she who points the way”) type of Mother of God, named after the famous Byzantine icon from the Hodegon Monastery in Constantinople. The Hodegon icon depicted the Virgin en face, turned to the worshippers and holding the Child, who raises His hand in blessing. Mary points to Christ as the path to salvation. Many different versions of the Mother of God Hodigitria have been painted over the centuries. In Russia, for example, there was the Mother of God Hodigitria of Smolensk, Tikhvin, Jerusalem and Georgia. While differing in the details, all versions retain their common elements of austerity and majesty. This particular variant of the Mother of God Hodigitria has no direct analogies prior to the seventeenth century, when works with a similar iconography known as the Mother of God Hodigitria of the Seven Lakes were popular in Russian art. Russian Museum: From Icons to the Modern Times. Palace Editions, St Petersburg, 2015. P. 55.

Dionysius

Circa 1440 - Before 1508

Old Russian painter of icons and frescoes. Headed a team of artists including two of his sons — Vladimir and Theodosius. Painted the frescoes and iconostasis of the Cathedral of the Dormition in the Moscow Kremlin (1481) and the Cathedral of the Nativity of the Blessed Virgin in the St Ferapont Monastery (1502-03). Created one of the recognised masterpieces of Old Russian icon-painting - The Crucifixion (1500).